Servicio técnico de telefonía móvil iPhone y Android

Servicio técnico especializado en iPhone y Android

Ofrecemos soluciones rápidas y confiables para todo tipo de problemas en celulares y computadoras: cambio de pantallas, reemplazo de baterías, reparación de hardware y software, eliminación de virus y optimización del rendimiento. Nuestro objetivo es que tus dispositivos vuelvan a funcionar como nuevos.

Soluciones rápidas, confiables, y garantizadas para tu dispositivo

¿Por qué elegirnos?

Repuestos de alta

calidad

Usamos componentes de

calidad para garantizar

durabilidad

Expertos en iPhone

y Android

Años de experiencia

trabajando con todas

las marcas

Garantía en todos

los servicios

Si algo falta lo revisamos

sin costo adicional

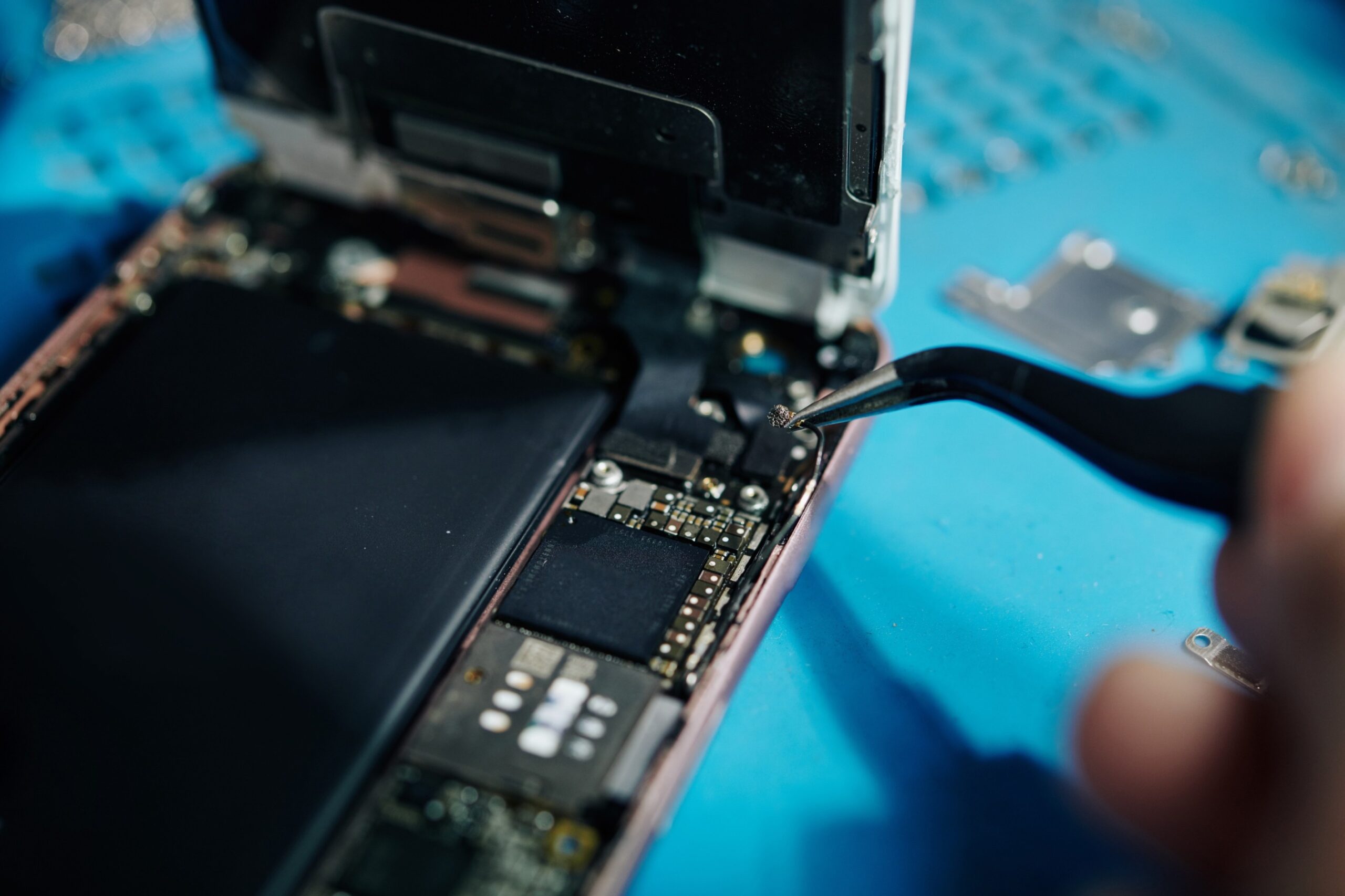

Reparación profesional de iPhone y Android

Ofrecemos soluciones rápidas y confiables para todo tipo de problemas en celulares y computadoras:

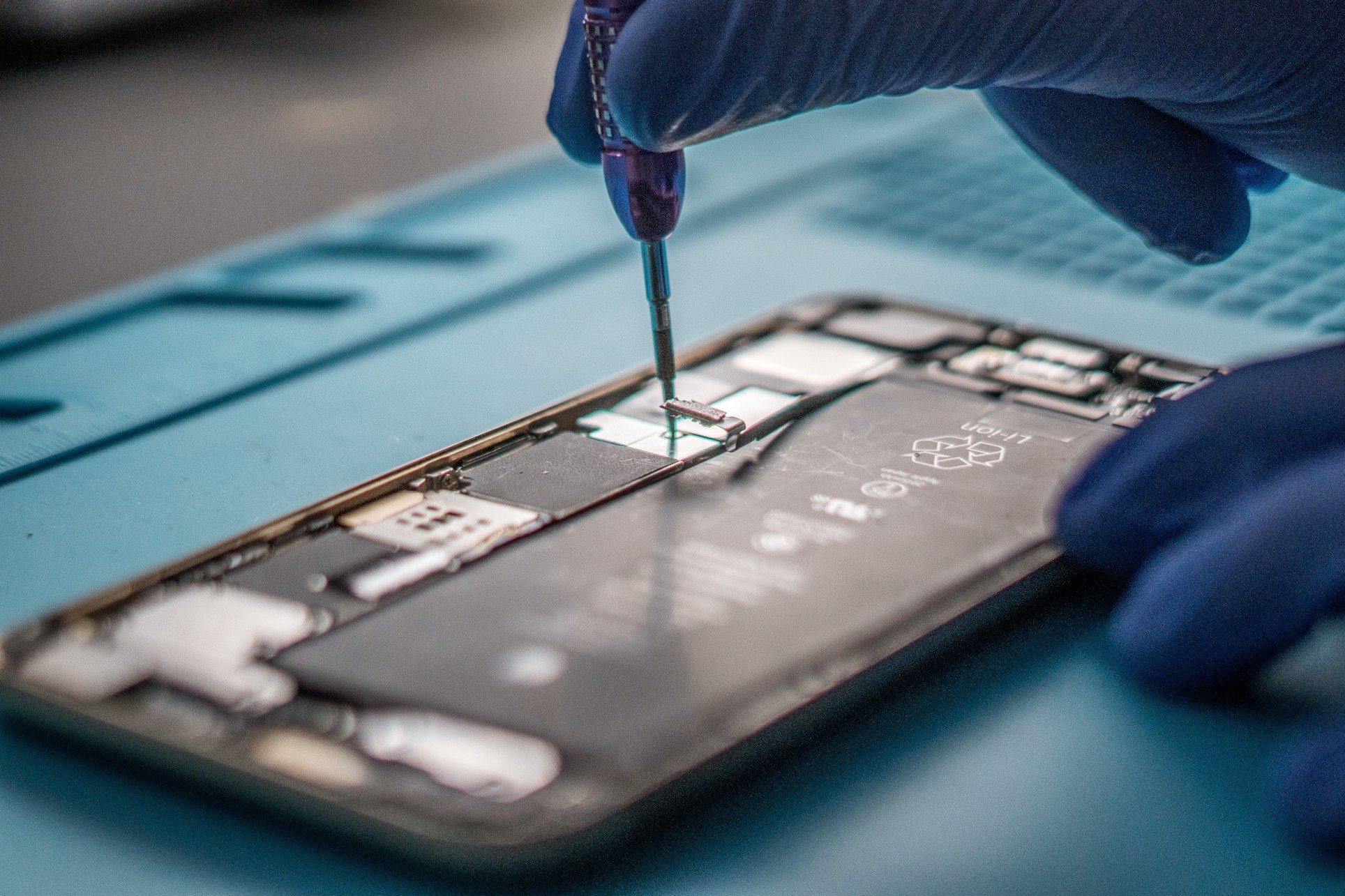

- Cambio de pantallas, baterías, cámaras. altavoces, botones, etc.

- Trabajos de microsoldadura para fallas de carga, encendido, WiFi/Bluetooth,imagen, reparaciones de placa base

- Mantenimiento preventivo y correctivo para todo sector que acumule polvo como puerto de carga,altavoz,cámara, interruptor de silencio, etc.

Servicio en el día

Para reparaciones rápidas

Diágnostico seguro

Revisamos tu dispositivo y te

decimos que tiene sin costo